Les premières transfusions sanguines ont eu lieu sous Louis XIV

Par Jean-Jacques LEFRERE et Pierre JAULIN

Les premiers pas de la transfusion sanguine en France s'inscrivent dans le prolongement de la révolution scientifique qui survint au cours de la première moitié du XVIle siècle dont l'esprit fut gouverné par l'idée qui précède l'outil et qui fut marquée par le perfectionnement du calcul et des instruments de mesure, de même que par l'apparition de nouvelles théories et d'un grand nombre de découvertes.

L'abandon de la méthode d'autorité, au profit d'un nouveau mode de raisonnement et d'expérimentation, caractérisa cette période et affaiblit le pouvoir des tenants d'une science dogmatique, que ces derniers avaient trop tendance à considérer comme achevée.

En France, cette mutation de la pensée trouva sa source, sa vitalité et son expansion dans les diverses assemblées et académies privées qui virent alors le jour, à Paris comme en Province.

De tels cercles étaient fréquentés par les élites intellectuelles savants, mathématiciens, philosophes, théologiens, écrivains et par des érudits curieux de ce qui touche à la vie de l'esprit. On y débattait des nouveautés scientifiques et philosophiques de toute nature. Comme elles correspondaient avec leurs homologues étrangers, ces petites académies ont joué un rôle considérable dans la diffusion et le succès des théories nouvelles en Europe.

L'académie de Montmor, que l'on appelait aussi V« académie des physiciens », était fréquentée par de beaux esprits, grands noms de la science et de la littérature de l'époque Gassendi, Fermat, Chapelain, Ménage, Roberval, Boileau, etc.

Plus orientée vers les sciences que vers les Belles-Lettres, elle eut la particularité de concevoir des prolongements pratiques aux théories dont elle discutait. C'est la raison pour laquelle l'instrumentation et l'expérimentation concrète firent partie de ses préoccupations constantes. Elle fut la matrice de la future Académie des Sciences, qui fut créée en 1666 par Colbert. Afin de bien comprendre le rôle capital que cette académie privée a joué dans la réalisation des premières transfusions en France, il faut évoquer à la fois la découverte de la circulation sanguine par Harvey et l'essence de la philosophie de Descartes.

La conclusion retentissante de cet immense ouvrage, qui était le résultat de méticuleuses et multiples investigations et d'expérimentations réalisées sur près de vingt années, était aussi simple que géniale, aussi hardie que révolutionnaire. En dépit des violentes réfutations issues des milieux médicaux traditionnels, la connaissance de la physiologie amorçait là un tournant majeur, alors que les affirmations de Galien avaient été, depuis toujours, défendues par les scolastiques où les lacunes de l'observation étaient comblées par l'imagination et la spéculation philosophique.

En effet, pour les Anciens, notamment pour Galien lequel suivait en cela les dires d'Aristote , le sang fabriqué à partir des aliments engendrait la matière vivante, sa croissance comme son entretien. Il était la nourriture du corps, et, pour répondre à cette consommation permanente, l'hématopoïèse que l'on n'appelait pas encore ainsi et dont le siège était localisé dans le foie devait être constante, tandis que les vaisseaux jouaient un rôle distributeur.

Selon Aristote, le coeur battait continuellement pour assurer à l'organisme la distribution de l'air

provenant des narines et de la bouche, et conduit par les vaisseaux jusqu'au coeur qui le réchauffait. L'« intelligence » résidait dans le ventricule gauche, lequel contenait la partie subtile et allégée du sang : « un organe respiratoire et psychique ». À cette conception, Galien ajoutait la notion que le coeur « chasse le sang artériel chargé de chaleur et de pneuma, donc d'esprit et de force vitale, et contribue à sa distribution ». Dans l'ensemble, ce concept des mouvements du sang et de leurs rôles respectifs n'évoquait pas la notion de circulation proprement dite, mais bien davantage celles de déplacement et de distribution : le sang produisait de la matière vivante et se perdait dans l'organisme. La notion de retour sanguin n'existait pas, ce qui excluait l'idée d'une circulation sanguine.

En son temps, la découverte de Harvey et tout ce qu'elle remettait en cause enflammèrent le milieu médical, guise divisa en deux clansies «circulateurs» et les « anti-circulateurs ».

Parmi ces derniers, deux personnages influents combattirent ardemment la nouvelle théorie : Jean Riolan, « prince des anatomistes » et médecin du roi Louis XIII il ne tolérait pas l'idée que Galien ait pu commettre des erreurs , et Gui Patin, futur doyen de la Faculté de médecine de Paris, dont le fanatisme et l'étroitesse de vues sont entrés dans l'Histoire.

Ce dernier employait des arguments imparables : « Si le sang circule, il est inutile d'en tirer, car la perte subie par un organe serait immédiatement réparée. Or, la saignée est utile : donc le sang ne circule pas ! ». La théorie de Harvey fut cependant adoptée progressivement et finit par triompher, mais il fallut tout de même attendre 1672 pour que Louis XIV mît un terme à la querelle sur la circulation du sang en décidant qu'elle serait désormais admise et enseignée.

Les premiers pas de la transfusion sanguine en France s'inscrivent dans le prolongement de la révolution scientifique qui survint au cours de la première moitié du XVIle siècle dont l'esprit fut gouverné par l'idée qui précède l'outil et qui fut marquée par le perfectionnement du calcul et des instruments de mesure, de même que par l'apparition de nouvelles théories et d'un grand nombre de découvertes.

L'abandon de la méthode d'autorité, au profit d'un nouveau mode de raisonnement et d'expérimentation, caractérisa cette période et affaiblit le pouvoir des tenants d'une science dogmatique, que ces derniers avaient trop tendance à considérer comme achevée.

En France, cette mutation de la pensée trouva sa source, sa vitalité et son expansion dans les diverses assemblées et académies privées qui virent alors le jour, à Paris comme en Province. En France, cette mutation de la pensée trouva sa source, sa vitalité et son expansion dans les diverses assemblées et académies privées qui virent alors le jour, à Paris comme en Province. De tels cercles étaient fréquentés par les élites intellectuelles savants, mathématiciens, philosophes, théologiens, écrivains et par des érudits curieux de ce qui touche à la vie de l'esprit.

L'académie de Montmor, que l'on appelait aussi l'« académie des physiciens », était fréquentée par de beaux esprits, grands noms de la science et de la littérature de l'époque Gassendi, Fermat, Chapelain, Vénage, Roberval, 3oileau, etc.

Plus orientée vers les sciences que vers les 3elles-Lettres, elle eut la particularité de concevoir des prolongements pratiques aux théories dont elle discutait. C'est la raison pour laquelle l'instrumentation et l'expérimentation concrète firent partie de ses préoccupations constantes. Elle fut la matrice de la future Académie des Sciences, qui fut créée en 1666 par Colbert. Afin de bien comprendre le rôle capital que cette académie privée a joué dans la réalisation des premières transfusions en France, il faut évoquer à la fois la découverte de la circulation sanguine par Harvey et l'essence de la philosophie de Descartes.

La conclusion retentissante de cet immense ouvrage, qui était le résultat de méticuleuses et multiples investigations et d'expérimentations réalisées sur près de vingt années, était aussi simple que géniale, aussi hardie que révolutionnaire. En dépit des violentes réfutations issues des milieux médicaux traditionnels, la connaissance de la physiologie amorçait là un tournant majeur, alors que les affirmations de Galien avaient été, depuis toujours, défendues par les scolastiques où les lacunes de l'observation étaient comblées par l'imagination et la spéculation philosophique.

En effet, pour les Anciens, notamment pour Galien lequel suivait en cela les dires d'Aristote , le sang fabriqué à partir des aliments engendrait la matière vivante, sa croissance comme son entretien. Il était la nourriture du corps, et, pour répondre à cette consommation permanente, l'hématopoïèse que l'on n'appelait pas encore ainsi et dont le siège était localisé dans le foie devait être constante, tandis que les vaisseaux jouaient un rôle distributeur.

Selon Aristote, le cœur battait continuellement pour assurer à l'organisme la distribution de l'air provenant des narines et de la bouche, et conduit par les vaisseaux jusqu'au cœur qui le réchauffait. L'« intelligence » résidait dans le ventricule gauche, lequel contenait la partie subtile et allégée du sang « un organe respiratoire et psychique ». À cette conception, Galien ajoutait la notion que le coeur « chasse le sang artériel chargé de chaleur et de pneuma, donc d'esprit et de Force vitale, et contribue à sa distribution ». Dans l'ensemble, ce concept des mouvements du sang et de leurs rôles respectifs n'évoquait pas la notion de circulation proprement dite, mais bien davantage celles de déplacement et de distribution le sang produisait de la matière vivante et se perdait dans l'organisme. La notion de retour sanguin n'existait pas, ce qui excluait l'idée d'une circulation sanguine.

En son temps, la découverte de Harvey et tout ce qu'elle remettait en cause enflammèrent le milieu médical, qui se divisa en deux clans, les «circulateurs» et les « anti-circulateurs ».

Parmi ces derniers, deux personnages influents combattirent ardemment la nouvelle théorie Jean Riolan, « prince des anatomistes » et médecin du roi Louis XIII il ne tolérait pas l'idée que Galien ait pu commettre des erreurs , et Gui Patin, futur doyen de la Faculté de médecine de Paris, dont le fanatisme et l'étroitesse de vues sont entrés dans l'Histoire. Ce dernier employait des arguments imparables « Si le sang circule, il est inutile d'en tirer, car la perte subie par un organe serait immédiatement réparée. Or, la saignée est utile donc le sang ne circule pas ! ». La théorie de Harvey fut cependant adoptée progressivement et finit par triompher, mais il fallut tout de même attendre 1672 pour que Louis XIV mît un terme à la querelle sur la circulation du sang en décidant qu'elle serait désormais admise et enseignée.

Cette révolution « cartésienne », qui s'ouvrait sur un nouveau système du monde, devait évidemment entraîner bien des divisions, d'autant que le clergé fut loin d'être absent des débats qui opposèrent cartésiens et anti-cartésiens.

Le cartésianisme, qui affirmait la dualité entre l'âme et le corps, et plaçait l'éternelle Vérité au dessus de Platon et d'Aristote en affirmant la dualité âme et corps, remua nombre de congrégations, dont il troublait profondément l'enseignement. Tandis que l'Ordre des Oratoriens, Port-Royal et les deux principales congrégations de l'Ordre des Bénédictins devenaient des cartésiens convaincus, les Jésuites se rangèrent parmi les opposants. La cartésienne académie de 1Vontmor, qui avait naturellement choisi le camp des « circulationnistes », se trouva enopposition complète avec une Université défendant avec vigueur les théories aristotéliciennes, sur lesquelles elle avait toujours vécu.

Depuis l'Antiquité, le principe de la transfusion sanguine s'était trouvée évoqué, de façon plus ou moins allusive, dans des écrits historiques, littéraires ou médicaux, dont les auteurs avaient été principalement gréco-latins ou vivant au temps de la Renaissance.

Toutefois, la notion d'apport sanguin, dans ces époques, n'avait que peu de parenté avec un acte médical. C'est à un médecin allemand, Libavius, que revient, semble-t-il, d'être le premier dans l'Histoire en 1615 à mettre clairement par écrit une sorte de principe méthodologique de ce que pourrait être une transfusion sanguine : « Que l'on prenne un robuste jeune homme, en bonne santé et plein de sang vigoureux : que l'on tienne auprès de lui un autre, épuisé de toutes ses forces, maigre, décharné et à la respiration haletante ; que l'homme de l'art ait des tuyaux d'argent s'adaptant les uns aux autres ; qu'il ouvre une artère du sujet robuste, y insère un tuyau et l'y maintienne ; qu'il ouvre immédiatement une artère du malade et y insère l'autre tuyau ; ensuite qu'il ajuste les deux tuyaux ensemble et qu'il laisse le sang du sujet en bonne santé s'élancer, chaud et vigoureux dans le malade, apporter la source de vie et chasser toute faiblesse. » Ce n'était rien d'autre que la mise en application d'un mythe de la plus grande ancienneté, celui de la régénération de la vie par le sang. Libavius ne donna pas de suite concrète à ce concept formulé avant la connaissance de la découverte de Harvey.

Préconisant l'utilisation du sang comme véhicule des médicaments, l'anglais Christopher VVren, astronome et architecte, réalisa en 1656 les premières expériences d'injections intraveineuses chez l'animal. Ces « infusions » concernèrent d'abord l'opium et diverses substances liquides, dont VVren analysa les conséquences physiologiques. Son compatriote Richard Lower, médecin et anatomiste, poursuivit ces expériences et conçut l'idée de l'injection intraveineuse, non plus de médicaments, mais de sang d'un animal à un autre, en se demandant si les sangs de divers animaux ne « pourraient pas être mêlés sans aucune agitation entre leurs parties ».

À la même époque, des médecins allemands, en particulier Johann Daniel Vajor, menaient diverses recherches, tant sur la technique de l'injection intraveineuse que sur les effets thérapeutiques des médicaments utilisés. Ils furent ainsi à l'origine des premières injections intraveineuses chez l'homme.

A l'inverse de ce qui se passa en Angleterre et en Allemagne, l'idée de la transfusion sanguine ne dut rien, en France, à I'« infusion veineuse », laquelle ne suscita que de très modestes recherches. En revanche, ce fut par une formulation avant tout théorique que l'idée y prit naissance.

L'année suivante paraissait le Discours de la Méthode. Cette philosophie nouvelle, simple et claire, sans pédantisme ni érudition d'aucune sorte, traitant, en certaines pages, des rapports intimes unissant la philosophie et la théologie « offrait le moyen à tout être raisonnable de découvrir par lui-même la vérité à condition de la chercher avec sincérité et de se rendre à l'évidence ». Dom -Zobert ne pouvait donc qu'être attiré par ce cartésianisme dont il devint rapidement un admirateur fervent, diffusant et enseignant cette doctrine, et même s'engageant dans les polémiques qui mettaient aux prises partisans et adversaires de Descartes.

Il ne s'en octroyait pas moins la liberté de critiquer quelques aspects de l'ceuvre du philosophe. 3ien entendu, il rejetait, avec même une certaine violence, Aristote et la philosophie péripatéticienne, et se disait totalement convaincu par la démonstration deHarvey sur la circulation du sang.

Passionné par l'étude, à l'écoute de toute nouveauté scientifique, cet érudit doté d'un esprit original, créateur et audacieux, parfois à l'excès, qu'était Dom Robert composa des ouvrages de philosophie et de théologie, ainsi que des études de physique d'inspiration réellement cartésienne, comme un traité de Mécanique pratique.

Le cheminement de sa réflexion, prise dans l'effervescence intellectuelle de l'époque, allait le conduire à s'intéresser à la transfusion sanguine. C'est ainsi que, vers 1650, tout en enseignant la philosophie à la jeunesse de Metz dans une abbaye de cette ville, il méditait sur le sujet et concevait un appareillage pour le réaliser. Profitant d'un séjour de quelques mois à Paris, en 1657-1658, Dom Robert Fréquenta les réunions de cette académie de Montmor dont la liberté de ton et de raisonnement ne pouvait que lui plaire.

En juillet 1658, l'occasion lui fut offerte d'y prendre la parole après avoir rappelé la théorie de Harvey, il avança et défendit l'idée que l'on pourrait provoquer un autre mouvement du sang qui serait « le passage effectif du sang d'un homme sain ou de quelque animal dans les veines d'un homme faible ou malade ».

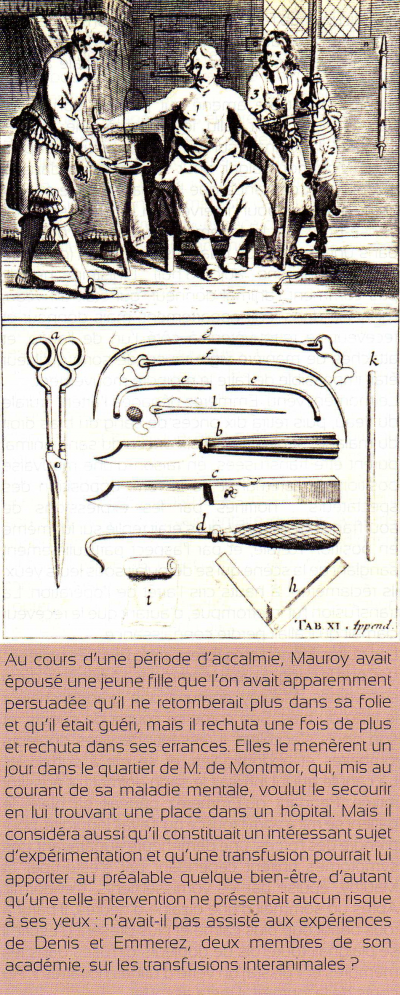

Au cours de sa conférence, il exposa avec précision les principes de la « machine » qu'il avait conçue pour transfuser. Fort simple en elle-même, elle se composait de deux petits tuyaux d'argent, dont l'extrémité de l'un était destinée à recueillir le sang du donneur, tandis que l'extrémité de l'autre devait être « insérée commodément dans l'ouverture de la veine » du receveur. Les deux autres extrémités des tuyaux communiquaient « par le moyen d'une petite bourse de cuir, de la grosseur d'une noix ». Selon l'inventeur de cet appareillage, la bourse de cuir devait à la fois permettre, par sa malléabilité, « la commodité de l'opération » qui n'aurait pas été telle avec un tuyau d'une seule tenue , mesurer la quantité de sang transfusé, enfin aider le mouvement du sang grâce à une pression manuelle alternative exercée sur sa paroi.

Par cette action, le sang devait fermer « une petite valvule attachée à l'entrée du tuyau qui donne le sang, pour l'empêcher de sortir, après qu'il sera rentré », et ouvrir une autre valvule «enfermée dans une petite boite à la sortie de l'autre tuyau pour empêcher le sang de rentrer dans la bourse ».

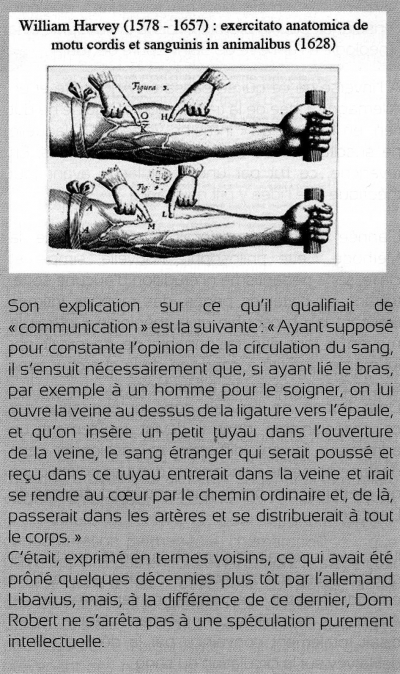

Ce dispositif ingénieux fut vraisemblablement construit, tout ou partie, par Dom Robert, mais ce dernier ne passa pas à l'acte, tout au moins dans l'espèce humaine : n'osant risquer la vie de ses contemporains, il avait seulement effectué, dans son monastère messin de Saint-Arnould, quelques transfusions expérimentales sur des animaux (des moutons dans un premier temps, des veaux ensuite). Sa définition de la « communication » et ses arguments pour démontrer la possibilité pratique de la transfusion n'en relevaient pas moins d'une réflexion cartésienne véritablement exemplaire en son genre.

Le principe de l'appareil permettant d'effectuer cette « opération » indique à quel point Dom Robert avait assimilé la découverte de Harvey et imaginé cet « autre mouvement du sang » qui allait devenir la transfusion sanguine.

Car on reconnaît, dans cette bourse de cuir, ces deux valvules et ces deux tuyaux, à la fois une réplique miniaturisée et simplifiée du coeur et de ses vaisseaux, et l'ancêtre des appareillages que les transfuseurs du XIXe siècle mettront au point pour réaliser leurs premières tentatives transfusionnelles. La transfusion imaginée par Dom Robert était donc un « mouvement du sang » intermédiaire entre deux autres mouvements celui du donneur et celui du receveur. Le projet d'une « communication » sanguine entre deux individus était désormais forgé. Après l'avoir présenté aux hôtes de Montmor et décrit le moyen pratique de l'effectuer en toute sécurité, Dom Robert poursuivit en évoquant l'avenir du procédé à l'en croire, son utilisation pourrait permettre de traiter les pertes de sang, de guérir des maladies et de retarder la vieillesse.

La place occupée par Dom Robert dans cette préhistoire de la transfusion a été sujette à controverse. En écartant des origines très reculées, appartenant plus à la mythologie régénératrice du sang qu'à la médecine, et en faisant abstraction de la proposition de Libavius, demeurée en quelque sorte suspendue dans son temps, on peut avancer que la première idée rationnelle de la transfusion a été magistralement exposée par notre moine bénédiction, en ce jour de juillet 1658, à l'académie de Montmor.

Comme des personnes de diverses nationalités, notamment des Anglais, assistaient souvent aux réunions de l'académie et transmettaient les nouvelles scientifiques aux milieux cultivés de leur pays d'origine, le débat parisien sur le principe de la transfusion toucha rapidement l'étranger et, les Français ayant négligé dans un premier temps la mise en pratique de la « communication » entre les sang de deux êtres vivants, son application fut réalisée pour la première Fois en Angleterre.

Tout le mérite en revient à Richard Lower, qui effectua cette opération sur des chiens en 1665, à Oxford, et les publia l'année suivante dans les Philosophical Transactions, dans le prolongement des travaux de son compatriote Wren sur les injections intraveineuses et leurs effets chez l'animal. Au demeurant, le sujet était tout à fait « dans l'air » des deux côtés du Channel, et les aventures pionnières de la transfusion sanguine outre-Manche ne doivent peut-être rien aux échos des discussions qui se tenaient en l'académie de Montmor. Rien ne voyage plus vite qu'une idée originale, surtout dans le domaine scientifique, et son germe peut tout à fait naître simultanément, de par le monde, dans quelques cerveaux « préparés ». C'est l'histoire de nombre de découvertes scientifiques.

Montmor l'invita à rejoindre son groupe, dont les membres, cartésiens et circulationistes qu'intéressait la thèse de Dom Robert, débattaient depuis quelque temps de la transfusion sanguine. C'est donc naturellement que Denis, vite passionné par le sujet et informé des tentatives anglaises la transfusion de sang entre deux pigeons par Thomas Coxe en 1665, les chiens transfusés par Lovver en 1666 en vint à prendre la parole sur la faisabilité et les possibilités thérapeutiques de cette pratique. Encouragé par Montmor, il s'engagea en 1667 dans l'aventure de la transfusion et entreprit ses premières expérimentations.

Ayant compris la nécessité d'avoir recours à un chirurgien de qualité, il fit appel à un praticien originaire de Saint-Quentin, Paul Emmerez, qui allait être son collaborateur fidèle jusqu'à l'ultime transfusion que leur duo effectua. Dans le Journal des Scavans, Denis écrira au sujet de ce partenaire de recherches « Vous avez souvent admiré la patience et l'adresse à disséquer, lorsqu'il faisait cet hiver, avec tant d'exactitude, les démonstrations particulières que j'expliquai, sur un cadavre humain. » La réussite technique de l'acte opératoire était évidemment fondamentale et exigeait un chirurgien hors pair.

Denis n'avait pas mal choisi en faisant appel à Emmerez, anatomiste compétent, virtuose de la dissection et de l'art chirurgical, qui sut trouver d'emblée, en modifiant intelligemment les gestes opératoires et l'instrumentation, une quasi perfection dans l'accomplissement de ses interventions, et qui fut un temps Prévôt de la communauté des chirurgiens de Paris.

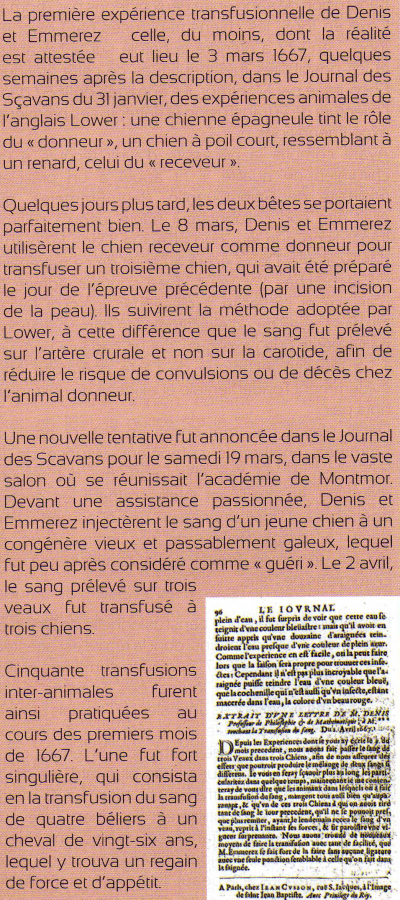

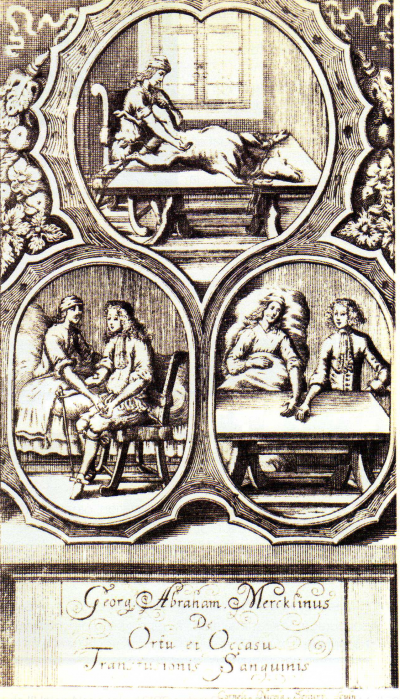

La première expérience transfusionnelle de Denis et Emmerez celle, du moins, dont la réalité est attestée eut lieu le 3 mars 1667, quelques semaines après la description, dans le Journal des Sçavans du 31 janvier, des expériences animales de l'anglais Lower: une chienne épagneule tint le rôle du « donneur », un chien à poil court, ressemblant à un renard, celui du « receveur ». Quelques jours plus tard, les deux bêtes se portaient parfaitement bien. Le 8 mars, Denis et Emmerez utilisèrent le chien receveur comme donneur pour transfuser un troisième chien, qui avait été préparé le jour de l'épreuve précédente (par une incision de la peau). Ils suivirent la méthode adoptée par Lower, à cette différence que le sang fut prélevé sur l'artère crurale et non sur la carotide, afin de réduire le risque de convulsions ou de décès chez l'animal donneur.

Une nouvelle tentative fut annoncée dans le Journal des Scavans pour le samedi 19 mars, dans le vaste salon où se réunissait l'académie de Montmor. Devant une assistance passionnée, Denis et Emmerez injectèrent le sang d'un jeune chien à un congénère vieux et passablement galeux, lequel fut peu après considéré comme « guéri ». Le 2 avril, le sang prélevé sur trois veaux fut transfusé à trois chiens.

Cinquante transfusions inter-animales furent ainsi pratiquées au cours des premiers mois de 1667. L'une fut fort singulière, qui consista en la transfusion du sang de quatre béliers à un cheval de vingt-six ans, lequel y trouva un regain de force et d'appétit.

Au terme de cette série d'expériences, Denis déclara n'avoir à déplorer aucune mort animale et n'avoir constaté, comme effets secondaires, que deux chiens ayant « pissé noir ». L'hémolyse intravasculaire aiguë par xénotransfusion fut ainsi inaugurée par ces hémoglobinuries canines, dont le mécanisme demeura tout à fait mystérieux aux yeux des investioateurs.

L'expérimentation conduite par Denis et son chirurgien avait été régie par l'exigence constante de varier les conditions des interventions en changeant les protagonistes animaux et les modalités opératoires. Donneur et receveur appartinrent d'abord à la même espèce (canine), puis à des espèces différentes, autrement dit en xénotransfusion (entre chiens, veaux, agneaux, chevreaux, béliers, chevaux), et ces animaux furent de morphologie, d'âge, de force et d'état de santé différents. Il s'agissait tantôt de transfusions d'artère à veine, tantôt de veine à veine, et, chaque fois, d'artères ou de veines différentes. La position des animaux, la longueur, le calibre et la forme des tuyaux furent également sujets à variations. Le donneur fut toujours choisi comme en bon état, et un principe constamment respecté rut la soustraction systématique, chez le receveur, d'une quantité de sang mesurée en onces (une once équivalait à trente grammes) et vraisemblablement fonction du poids du sujet transfusé. Cette disposition n'avait pas pour but, en la circonstance, de retirer quelque « sang vicié », mais bien celui de « faciliter la circulation du sang transfusé ». Car, avant d'envisager les effets thérapeutiques de la transfusion, Denis eut pour préoccupation essentielle de démontrer que celle-ci apportait, dans la polémique opposant toujours circulateurs et anti-circulateurs, « une preuve nouvelle et tout à fait convaincante pour confirmer le sentiment de ceux qui soutiennent la circulation ». Convaincu par les travaux de Harvey, séduit par le principe de la transfusion énoncé par Dom Robert, Denis tenait pour nécessaire de vérifier sur le vivant la circulation du sang et sa constance, puisque, de son existence, dépendaient les vertus thérapeutiques espérées de la transfusion.

En ce mois de mars 1667, cette dernière revêtait ainsi avant tout une valeur expérimentale d'ordre « mécanique » le nombre élevé d'interventions, la variété des espèces utilisées, la multiplicité descombinaisons transfusionnelles avaient certes pour objectifs la mise au point concrète de l'acte opératoire et l'étude des conséquences in vivo du mélange de deux sangs étrangers, mais elle visait surtout à attester définitivement l'existence de la circulation telle que l'avait présentée Harvey.

La conséquence est que Denis, pourtant connu par sa réticence pour la thérapeutique par les saignées, s'obligea à pratiquer systématiquement une ponction sanguine pré-transfusionnelle il craignait une surcharge circulatoire dangereuse, considérant avec raison que le système vasculaire est d'amplitude réduite et donc de capacité limitée. Évidemment, la physiologie de la masse sanguine et ses principes lui étaient inconnus. Les Agences de santé et les comités d'éthique n'ayant pas encore été créés, le passage de l'expérimentation animale à la première application humaine fut, pour la transfusion, spectaculairement rapide. Denis et Emmerez envisagèrent un temps de demander aux autorités de leur fournir un criminel pour leur première tentative chez l'homme: «Plusieurs personnes nous poussaient » à cela, arguèrent-ils. Une telle expérience eût été le préliminaire d'une transfusion à visée curative, sous réserve qu'elle fût couronnée de succès, autrement dit bien supportée et sans conséquences délétères pour le receveur. En échange de la vie sauve, un condamné volontaire aurait été le cobaye. Cette possibilité avait la faveur d'une certaine opinion, comme en fera encore état, en 1821, la notice sur la transfusion, rédigée par un certain Patissier, d'un Dictionnaire des Sciences médicales « La prudence aurait, ce nous semble, exigé qu'il fît les premières tentatives d'une opération si douteuse sur un criminel condamné à la mort ; quelles qu'en eussent été les suites, personne n'aurait eu lieu de se plaindre ; le criminel, voyant un espoir d'échapper à la mort, s'y serait soumis volontiers c'est ainsi qu'on devrait souvent tirer parti de ces hommes que la justice immole à la sûreté publique; on pourrait les soumettre à des épreuves de remèdes inconnus, à des opérations nouvelles, ou essayer sur eux différentes méthodes d'opérer, l'on obtiendrait par là deux avantages la punition du crime, et la perfection de la médecine. » Les considérations éthiques ont largement évolué depuis le XVIle siècle, bien que notre époque n'ait pas toujours eu l'apanage de l'excellence en ce domaine.

Denis rejeta une telle disposition, nullement pour des raisons humanitaires, mais parce qu'il craignait qu'un criminel, déjà perturbé par l'appréhension de son exécution prochaine, ne le fût encore davantage par la menace mortelle que la transfusion représenterait certainement à ses yeux : un tel état d'esprit aurait pu causer en lui « quelques troubles et quelques syncopes », que, parmi les « anti-circulateurs », des esprits malveillants n'auraient pas manqué de mettre sur le compte de la transfusion. Denis et Emmerez préférèrent attendre l'occasion que leur fournirait un malade consentant, qui serait plus à même de présenter les « bons » effets de l'opération : ils jouaient ainsi la carte de l'espoir et non celle de l'angoisse.

Un garçon d'une quinzaine d'années, qui avait été saigné vingt fois en deux mois pour une fièvre au long cours, fut cette occasion. Le patient, très faible, était dans un état de somnolence permanent et perdait la mémoire « Le peu qu'il lui restait de sang s'était trop épaissi par l'ardeur de la fièvre qu'il avait eue, aussi l'on crut qu'on le pourrait guérir en lui donnant du sang nouveau. » Le raisonnement de Denis était le suivant il restait si peu de sang dans le corps du patient que la fièvre s'y concentrait ; en le transfusant, on diluerait son « mauvais)> sang et, en conséquence, la fièvre chuterait. Le 15 Juin 1667, vers cinq heures du matin, trois onces de sang lui furent soustraites par l'ouverture d'une veine au pli du coude Denis tenait à ce que le sang « pur » trouve assez d'espace dans le système vasculaire où il allait être . introduit , puis le patient reçut huit onces de sang artériel d'un agneau saigné au niveau de la carotide. .Le jeune transfusé se plaignit rapidement d'une -chaleur intense, allant du point d'injection à l'aisselle, mais il sortit peu à peu de son assoupissement et se recolora. Cette première transfusion thérapeutique elle corrigea incontestablement l'effet anémiant de ces saignées absurdement répétées fut donc une xénotransfusion sans conséquences néfastes, notamment immunologiques, et fut suivie d'une amélioration lente et réelle de l'état général.

Après plusieurs saignées, ses médecins l'ayant abandonné, sa famille sollicita, à quatre reprises, Denis et Emmerez pour une transfusion salvatrice, en tout cas de dernier recours r ils la refusèrent tout d'abord, jugeant qu'elle serait inefhcace, puis cédèrent aux implorations familiales en injectant au patient deux palettes de sang de veau (une palette contenait quatre onces de sang). Une amélioration de l'état général du transfusé s'esquissa au cours des premières vingt-quatre heures, puis une rechute justifia ou plutôt motiva une « nouvelle légère transfusion ». Le baron décéda peu après. Son autopsie, effectuée à la demande des transfuseurs, révéla une gangrène de l'iléon le décès était donc attribuable à cette pathologie, et non à la transfus>ion, à laquelle on pouvait seulement reprocher d'avoir été ici inefficace, ou trop tardivement employée. Le 10 février 1668, Denis fut appelé auprès d'une femme atteinte d'hémiplégie droite, chez laquelle saignées et lavements n'avaient obtenu aucun résultat. Avec Emmerez, il pratiqua, en deux fois, la transfusion de douze onces de sang artériel d'agneau, sang choisi comme ayant assez de « chaleur » et de « subtilité ». L'état de la malade en aurait été « amélioré ».

Ces premières transfusions humaines s'étaient, somme toute, déroulées de manière non péjorative, mais un drame allait survenir, qui mettrait un terme à cette aventure transfusionnelle dans la France du XVIle siècle : l'affaire Mauroy. Âgé de 34 ans en 1667, domestique de son état, Antoine Mauroy, dit Mauroy de Saint-Amant, était atteint d'une démence (peut-être d'origine syphilitique) qui se manifestait, de manière périodique, par de grandes crises d'excitation au cours desquelles il lui arrivait d'errer nu, ou presque, dans les rues, en vociférant et en ameutant les passants, de tenir des propos incohérents, voire de tenter de mettre le feu aux maisons où il était accueilli. Depuis huit ans, il présentait ainsi des accès de folie invétérée, dont chacun durait huit à dix mois, sans répit. Nul traitement n'était parvenu à améliorer son état. Durant ces années, il avait subi, sans succès, dix-huit saignées et une quarantaine de bains contenant différentes combinaisons d'herbes et de drogues. Les médecins avaient seulement remarqué que ses crises se dissipaient plus rapidement lorsqu'on s'abstenait de tout traitement que lorsqu'on tourmentait le patient par quelque médication.

Montmor fit donc appel à Denis, qui lui confirma que la transfusion ne pouvait « causer la mort par elle-même », si elle était conduite avec circonspection, mais estima que son expérience n'était pas encore suffisante pour laisser espérer une guérison tangible. Malgré tout, considérant que la démence de Mauroy devait être liée à un « échauffement» de son sang, il considéra qu'une transfusion de sang de veau pourrait, par sa « fraîcheur », contribuer à tempérer les ardeurs néfastes du sang du malade. L'idée était donc de mêler le sang « corrompu » du dément à celui d'un animal paisible. En 1662, Moritz Hoffmann avait en effet proposé de traiter les accès mélancoliques par la transfusion sanguine, en escomptant qu'elle induirait une « bonne humeur » chez le transfusé, mais nul praticien n'était encore passé à l'acte, malgré l'accueil favorable que la Société de philosophie de Londres avait accordé à cette hypothèse diagnostique. De leur côté, des praticiens anglais avaient prétendu qu'en injectant à un chien féroce le sang d'un chien peureux, on lui donnait des manières plus policées, ou qu'un chien entraîné à la chasse pouvait oublier son entraînement s'il recevait le sang d'un chien qui n'avait jamais chassé lièvres ni renards (il fallut que leur compatriote Lower démontrât, par ses expériences animales de 1666, l'ineptie de ces hypothèses).

Le XVIle siècle entretenait la croyance que le sang d'un individu contenait des composants essentiels de son âme : élément majeur de la spiritualité, voire de la superstition, le sang était dès lors une substance chargée d'un fort mysticisme. La capacité d'en injecter dans l'organisme humain suscitait une possibilité thérapeutique nouvelle mêler un sang impur a un sang pur pouvait peut-être induire la rémission ou la guérison d'une pathologie mentale. Mais le siècle était-il préparé à une telle avancée ? Changer le sang d'un être humain, c'était modifier l'âme et la personnalité qui lui avaient été données par le Créateur. La médecine avait-elle à présent le droit et l'autorité morale pour altérer l'oeuvre de Dieu ? La question, aujourd'hui, se poserait plutôt en ces termes est-il éthique de modifier médicalement la personnalité profonde d'un individu ? Ce débat du XVIle siècle a presque pour équivalent, de nos jours, celui qui a trait aux manipulations génétiques.

La transfusion envisagée par Denis allait donc constituer un essai thérapeutique véritable, et non plus une simple expérience visant à parfaire les connaissances physiologiques sur la circulation du sang. Antoine Mauroy fut placé sous la garde du porteur de chaise qui, huit mois auparavant, avait subi « avec succès » une transfusion, et qui, par la même occasion, était chargé de le rassurer par sa propre expérience. Le lundi 19 décembre, vers six heures du soir, Denis et Emmerez procédèrent à l'intervention au cours d'une séance de l'académie de Montmor, devant diverses personnalités de l'art ou de distinction, comme le comte de Frontenac (qui Fut le gouverneur du Canada) ou l'abbé Bourdelot, venus assister à cette opération extraordinaire, dont certains n'étaient pas loin de ses demander si le patient ne se mettrait pas à beugler, ou s'il lui pousserait des sabots, après avoir reçu du sang de veau. La présence de témoins était à double tranchant si l'expérience réussissait, la gloire de Denis et de son chirurgien était faite dans toute l'Europe ; si elle échouait, leur réputation scientifique prenait un coup fatal, sans parler des conséquences judiciaires auxquelles les aurait exposés la mort d'un homme causée par une tentative médicale à haut risque.

Mauroy ayant été amené sur placé à son corps défendant, il avait fallu le ficeler à une chaise. Comme il geignait sur un ton de plus en plus haut, Montmor craignit pour sa réputation dans le voisinage et demanda que l'on transférât le patient en un autre lieu pour l'intervention. Le choix se porta, pense-t-on, sur le logement que Denis occupait dans une maison du quai des Augustins (quai des ir. Grands-Augustins aujourd'hui). L'histoire ne dit pas comment l'animal donneur, qui était un veau, fut hissé dans ledit appartement, mais donneur et receveur se retrouvèrent à côté l'un de l'autre, et attachés de manière vigoureuse, de sorte qu'il leur était impossible de faire le moindre mouvement.

Le moment venu, Emmerez dégagea l'artère crurale du veau, puis retira dix onces de sang du bras droit du malade. Seules cinq à six onces du sang animal purent être transfusées, en raison d'une mauvaise position de l'animal et de la forte opposition des spectateurs horrifiés par les expressions de souffrance de Mauroy, qui s'était replié sur lui-même en position foetale, et par l'aspect particulièrement sanglant de la scène qui se déroulait sous leurs yeux, ils réclamèrent à hauts cris l'arrêt de l'opération. La transfusion fut interrompue, d'autant que le receveur rimit ntill allait perdre connaissance.

Les suites immédiates furent cette rois très agitées dès que le sang du veau commença à pénétrer dans ses veines, Mauroy éprouva une grande chaleur le long du bras. Son corps se couvrit de sueurs, et son pouls s'accéléra II ressentit de vives douleurs lombaires et abdominales, et se mit à suffoquer. La canule qui lui infusait le sang animal fut aussitôt retirée. Pendant qu'Emmerez pansait sa plaie, le patient se mit à vomir tout ce qu'il avait ingurgité, pour prendre des forces, une demi-heure auparavant. Les symptômes finirent cependant par s'estomper, et Mauroy, épuisé par les vomissements, s'endormit. Après un sommeil d'une dizaine d'heures, il parut à tous beaucoup plus calme et plus présent d'esprit. Il se plaignait toutefois de douleurs diffuses dans les membres et « piss[a] un verre d'urines noirâtres ». Au cours de la journée, il resta assoupi.

Le vendredi 23, le transfusé émit des urines tout aussi foncées que précédemment et saigna du nez en abondance, ce qui incita ses médecins à pratiquer une saignée copieuse, de deux à trois palettes : dans leur raisonnement, cette hémorragie nasale était l'expression d'un « trop-plein » sanguin dans le système vasculaire. À sa demande, Mauroy

se confessa et le prêtre venu à son chevet, estimant son état mental satisfaisant, accepta de lui donner la communion. Mauroy reçut aussi la visite de son épouse, conversa avec elle normalement, lui détaillant ce qu'il avait vécu ces dernières heures, alors que, d'ordinaire, il s'en prenait violemment à elle durant ses crises. Certains virent.dans tout ceci des indices de guérison, mais Denis s'interrogeait sur la signification de la symptomatologie post-transfusionnelle, notamment de ces urines noires. Il s'inquiétait en outre de l'« espèce de légèreté » qu'il percevait dans les raisonnements de son patient. Dans les jours qui suivirent, Mauroy demeura tout à fait tranquille, et ses urines s'éclaircirent progressivement.

Dans l'ignorance où il ne pouvait que se trouver sur les réactions immunologiques, Denis n'avait pas les moyens de comprendre le mécanisme de ces urines foncées chez l'animal et chez l'homme. Il ne lui était pas davantage loisible de mesurer le risque d'accident hémolytique aigu qu'il faisait courir au patient à chaque transfusion. Par ailleurs, sa prise en compte du danger de « corruption du sang » dans la conduite de ses transfusions indiquait seulement son adhésion au rôle alimentaire que les Anciens attribuaient au sang, et cette disposition d'esprit lui faisait totalement méconnaître son rôle dans la fonction respiratoire.

Toutefois, dans les objectifs de l'expérimentation de Denis, si la vérification de la circulation restait présente dans son esprit, elle devenait maintenant relativement accessoire en regard de la préoccupation thérapeutique. La seule transfusion humaine d'apparence purement expérimentale fut celle qu'il pratiqua, non sans audace, sur le porteur de chaise en bonne santé, lequel restait en parfaite forme plusieurs mois après. Denis ne cacha jamais l'espoir qu'il mettait dans la pratique transfusionnelle pour traiter avantageusement des pathologies aussi diverses que « pleurésies, vérolles, lèpres, cancers, ulcères [1' folies et autres maladies provenant de la malignité du sang ». Sur ce point, il était plus ou moins visionnaire.

Quant au comte de MontMor, on ne saurait sous-estimer l'influence notable qui fut la sienne dans ces balbutiements de la transfusion sanguine il soutint activement les travaux de Denis et, attentif à la rivalité internationale dans ce domaine, il n'épargna pas ses efforts pour faire connaître l'évolution de l'expérimentation sur le sujet. Dès la première transfusion réalisée par Denis et Emmerez le 3 mars 1667, qui fut suivie par la cinquantaine d'expériences qu'ils conduisirent chez l'animal et par leurs essais chez l'homme, des observations détaillées et commentées furent rapidement publiées dans le Journal des Scavans, un périodique fondé, à peine deux ans auparavant, par le magistrat Denis de Sallo. À l'époque, les résultats d'une étude scientifique paraissaient dans les jours qui suivaient leur obtention (un usage qui a bien changé depuis). Denis rapporta également son expérimentation dans le Philosophical Transactions, lequel, contrairement à son titre, était un journal scientifique. Il avait envoyé son rapport à Henry Oldenburg, directeur du périodique et secrétaire de la Royal Society. Le texte paru dans le numéro du 22 juillet 1667, sous le titre Lettre concernant une nouvelle façon de traiter les maladies de l'esprit par la transfusion de sang il s'agissait de la transfusion pratiquée chez le jeune homme atteint de léthargie et d'une fièvre au long cours. Oldenburg écrivit aussitôt un éditorial agressif sur ce Français qui se figurait être l'inventeur d'une thérapeutique dont le fondateur était en réalité un Anglais. Cette querelle franco-britannique finit par s'apaiser, et les mérites furent, de manière à peu près consensuelle, répartis de part et d'autre de la Manche le concept et l'expérimentation animale aux Andlais, l'application humaine aux Français.

Cette première grande tentative transfusionnelle chez l'homme allait malheureusement tourner court. Au début de 1668, Mauroy présenta une nouvelle crise. Sa femme lui rit ingurgiter diverses drogues, qui restèrent sans effet. Les circonstances qui poussèrent alors Denis et Emmerez à pratiquer une troisième transfusion sont mal connues. Fut-ce Perrine Mauroy qui, voyant échouer toutes les thérapeutiques médicamenteuses, sollicita un Denis réticent, craignant probablement que la lourde symptomatologie observée à l'issue de la transfusion précédente ait, à la prochaine transfusion, une issue fatale ? Ou fut-ce Denis qui, constatant la rechute de son malade, convainquit l'épouse de la nécessité d'un nouvel apport de sang ? La question, qui aura son importance par la suite, a peu de chances d'être un jour résolue. Quoiqu'il en ait été, une nouvelle transfusion fut décidée.

Le jour convenu, le sang de Mauroy commençait à être soustrait par une veine du pied, et le sang transfusé à passer, à l'aide d'une canule, de l'artère du veau à une veine du bras du patient que ce dernier se trouva secoué d'un tremblement généralisé et ressentit, en nettement plus accentué, des symptômes identiques à ceux qui avaient suivi la précédente intervention. Denis arrêta immédiatement la transfusion, mais Mauroy décéda dans la nuit, probablement des suites du choc hémolytique aigu.

Il est à noter que la mort de Mauroy ne survint qu'au moment de la troisième transfusion, qui Fut effectuée à distance des deux premières. Si l'immunologie était une science quasi inexistante en ce siècle, les réactions immunitaires existaient bel et bien, mais le danger des xénotransfusions ne devait être établi qu'en 1873, par les allemands Léonard Landois et Jacob Muller, lesquels 'avaient mis en évidence les hémagglutinations que déclenchait le mélange de sangs d'espèces différentes, comme celui d'un mouton avec celui d'un chien. Intrigué par ces transfusions de jadis où un être humain ayant reçu du sang animal survivait malgré tout, Landois remarqua que, dans environ un tiers des cas, les transfusés n'avaient eu aucune conséquence péjorative, à court comme à long terme. Quant à l'existence des groupes sanguins, elle ne devait être découverte qu'en 1901 par Karl Landsteiner, et mise réellement à profit au lendemain de la Première Guerre mondiale seulement. À l'époque, l'interprétation du décès de Mauroy prêta à divergence. A en croire Denis, Perrine Mauroy aurait empoisonné un mari dément pour se délivrer de lui par quelque poudre comme l'arsenic. Le transfuseur aurait demandé une autopsie, qu'il n'aurait pu, toujours d'après lui, obtenir. Selon une version, - l'ébbLiSe aurait indiqué à Denis qu'une somme d'argent lui avait été proposée pour qu'elle soutînt que son mari était mort des suites de sa dernière transfusion. Denis prétendra au contraire que la femme de Mauroy lui avait demandé de l'argent pour affirmer l'inverse et qu'il avait refusé de se prêter à ce chantage. En tout état de cause, la veuve cria au meurtre et porta plainte, et Denis fit de même à son encontre pour injure grave.

Selon les détracteurs de la pratique transfusionnelle, les poudres données par l'épouse avaient une excellente réputation dans le traitement d'un délire comme celui de Mauroy, et que cette thérapeutique aurait dû être poursuivie au lieu de lui préférer la transfusion. Les mêmes affirmèrent que Denis et Emmerez, ayant persuadé le couple que ces poudres étaient sans la moindre efficacité, l'avait psychologiquement contraint à accepter cette transfusion à laquelle il s'opposait eu égard aux manifestations inquiétantes du transfusé lors de l'intervention précédente.

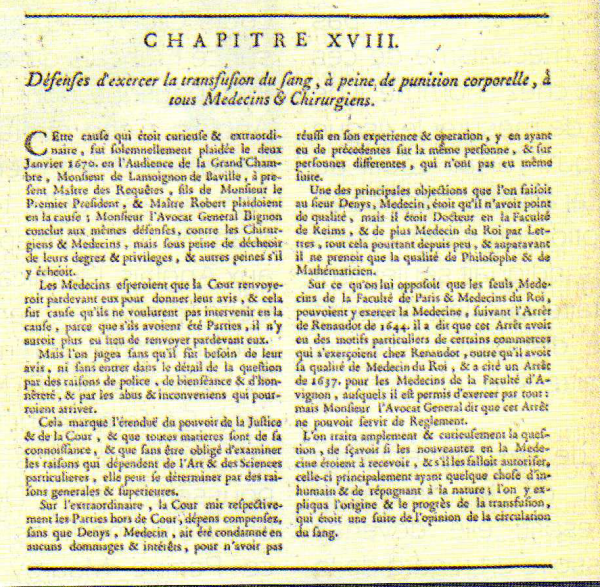

Nonobstant les responsabilités respectives, l'affaire Fut portée devant la Justice et instruite par le lieutenant criminel du Châtelet (le procès de 1992 de l'affaire du sang contaminé ne fut donc que le second grand procès de l'histoire de la transfusion). La sentence Fut rendue le 17 avril 1668 : les attendus firent état de la réussite des deux premières transfusions, mais l'arrêt conclut : « Dès à présent, ferme défense à toute personne de faire la transfusion sur aucun corps humain, que la proposition n'ait été reçue et approuvée par des médecins de la Faculté de Paris, à peine de prison. » Ce jugement n'interdisait donc pas formellement la transfusion, mais lui imposait une limite majeure, qui équivalait à interdire à Denis lui-même et à tout autre praticien toute nouvelle tentative, car la Faculté de Paris n'aurait certainement pas accordé l'autorisation désormais requise. Denis, toutefois, se trouvait implicitement reconnu innocent. Il ne fut donc pas condamné à verser des dommages et intérêts à la veuve Mauroy. Les juges du Châtelet avaient ainsi condamné la pratique et non le praticien.

Cette sanction indirecte de la transfusion, qui lui imposait une restriction des plus lourdes, fut cependant rapidement suivie d'une interdiction totale. Le 10 janvier 1670, le Parlement de Paris entérinait et durcissait la sentence du Châtelet : « Défense à tous médecins et chirurgiens d'exercer la transfusion du sang à peine de punition corporelle et de prison. Les épreuves extraordinaires sont généralement dangereuses : et-pour une qui réussit, toutes les autres deviennent mortelles ». Peu après, le Parlement d'Angleterre prit une décision analogue. Des précédents à de tels jugements existaient : le 25 avril 1427, plus de deux siècles avant l'affaire Mauroy, le Parlement de Paris avait prononcé un arrêt réprimandant un médecin c'était la première Fois dans l'ancien Droit français pour avoir prescrit un remède violent ayant causé, en quelques heures, la mort de son malade, « avec défense de ne plus récidiver à peine d'être puni plus grièvement ». Pratiquement au même moment que Denis, deux membres de l'Académie des sciences effectuèrent des expériences pionnières de transfusion : Claude Perrault et Louis Gayant. Le premier, esprit universel, était à la fois médecin, physicien, et architecte (son nom reste attaché à la Colonnade du Louvre) ; le second était anatomiste, chirurgien de Paris et des armées du Roi.Au cours du premier trimestre de 1667, tous deux réalisèrent une série de sept transfusions inter-animales qui eurent pour décor la Bibliothèque du Roi ou le domicile de Gayant. Les procès-verbaux manuscrits de ces expériences, conservés dans les archives de l'Académie des Sciences, furent réunis sous le titre Observations sur la transfusion de sang d'un animal à un autre. Expériences faites du 22 Janvier 1667 jusqu'au 21 Mars. À la différence de Denis, l'objectif initial de Perrault et Gayant n'était pas de prouver la circulation du sang, mais de mettre au point un dispositif à même de réaliser un acte transfusionnel effectif et sans risque. Ils redoutaient en effet qu'un sang qui « coule avec impétuosité étouffe l'animal », et, à l'opposé, qu'un sang qui « coule avec lenteur » entraîne une coagulation. Ils craignaient en outré la « corruption » du sang transfusé, soit par cette coagulation, soit par une rencontre trop brutale entre le sang du receveur et celui du donneur, fussent-ils d'espèce identique.

Aussi, pour aboutir à un acte transfusionnel efficace et écartant ces risques, Perrault et Gayant conçurent et utilisèrent-ils un système à siphons permettant en théorie de régler le débit et les volumes du sang prélevé et du sang transfusé. Leur intention était d'obtenir une équivalence harmonieuse entre le sang ôté et le sang reçu, en vue de préserver l'équilibre physiologique des deux protagonistes. Ils estimaient qu'il existait une antinomie naturelle Fondamentale entre animaux d'espèces différentes: ils n'avaient pas tort et pressentaient déjà le concept de la fameuse et protectrice si on la respecte « barrière d'espèce ». Dans leur idée, il Fallait impérativement, comme condition première pour qu'une transfusion pût réussir, recourir à des animaux de même espèce. Leur choix se porta sur des chiens en bonne santé. Chaque fois, ils prélevèrent le sang de l'animal donneur sur une artère et l'injectèrent par voie veineuse au chien receveur.

Les résultats ne comblèrent pas leurs espérances. Avec une grande honnéteté intellectuelle, Perrault et Gayant reconnurent leur échec : deux chiens moururent, l'un dans l'heure qui suivit la transfusion, l'autre le lendemain ; de plus, le sang à infuser coagulait dans le siphon en dépit de diverses adaptations, et les volumes transfusés étaient insignifiants. Dans le quatrième volume de ses Essais de Physique, paru en 1688, Perrault relatera l'histoire de cette expérimentation jusqu'à cette date, la connaissance decette petite série de transfusions interanimales, pratiquées dans la discrétion, n'était restée accessible qu'à un cercle d'initiés. Toujours en 1667, Claude Tardy, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris et ancien professeur de chirurgie, proposa et défendit le principe de la transfusion cette fois interhumaine dans un traité imprimé et dans une lettre à un correspondant. Sa publication, intitulée De l'écoulement du sang d'un homme dans les veines d'un autre et de ses utilitez, présentait le schéma d'une transfusion dite « réciproque », c'est-à-dire réalisée de telle façon que l'individu donnant du sang à un autre reçût le sien dans le même temps. Totalement partisan de l'utilisation du seul sang humain, Tardy le déclarait le « plus pur qui existe, celui des animaux ne peut rivaliser », et à même de rajeunir le sujet âgé et d'obtenir la guérison dans des pathologies liées à un état pernicieux du sang. Son bref traité apparaît aujourd'hui comme la toute première publication scientifique présentant à la fois, pour la transfusion, une technique et une utilisation en médecine humaine. Mais il est très peu probable que Tardy ait conduit une expérience de transfusion selon le principe qu'il décrivait. L'Histoire, du moins, n'en a gardé nulle trace.

Denis et Emmerez avaient utilisé du sang de veau ou d'agneau, non du sang humain, et ce choix témoigne d'un attachement, résiduel mais persistant, au vieux système de pensée selon lequel le sang est lié au principe de la vie, en opposition à la dualité âme et corps défendue par Descartes. Dans le jugement des Anciens, transfuser le sang d'un homme revenait à transfuser son âme. Cela engendrait quasiment un sacrilège, par la transgression d'un tabou théologique fondamental. Il pouvait toutefois être admis que, pour sauver un être humain, on dépassât cette conception en recourant à un animal comme donneur : injecter du sang de veau, animal calme, à un aliéné, devait permettre, on l'a vu, de calmer sa violence. Quoique cartésien dans sa méthodologie expérimentale, Denis se montra, dans les premiers temps, traditionnel dans sa conception du corps et de l'âme, qui lui interdisait, pour des raisons morales, de recourir au sang humain. À l'opposé, Tardy, cartésien jusqu'au bout, écarta d'emblée le sang animal et porta son choix demeuré théorique sur le sang humain. Dès les premières expériences, s'étaient constitués deux clans à peu près irréductibles, l'un favorable à la transfusion et lui prédisant un avenir de remède presque universel, l'autre la tenant au mieux pour inutile et inefficace, au pire pour dangereuse, voire mortelle. Les milieux traditionnels et dogmatiques, fidèles aux Anciens, s'étaient aussitôt sentis menacés dans leurs convictions. Cette opposition, qui fut seulement académique à son début, ne tarda pas à s'envenimer, comme il arrive souvent dans ce genre de controverses. Transfuseurs et anti-transfuseurs s'affrontèrent par des échanges de correspondances, des articles, des opuscules et des pamphlets, dont la lecture illustre aujourd'hui l'intensité et la férocité de la dispute. La violence de cette polémique médico-philosophique, accrue par la mort de l'infortuné Mauroy, en vint parfois à dépasser la sphère scientifique et à franchir les limites de la vie privée. Elle eut aussi ses côtés burlesques, comme cet argument lancé par les adversaires de Denis : «5i l'on fait passer dans les veines d'un homme le sang d'un veau, que deviendront les diverses particules de ce sang que la nature avait destinées à produire de la corne ? » Ce à quoi les partisans de la transfusion répliquèrent qu'il n'était jusqu'ici poussé ni cornes ni sabots aux humains auxquels quelques pintes de sang de veau avait été injecté. Parmi les principaux protagonistes de cette querelle des anciens et des modernes, on ne saurait passer sous silence le chef de hie des anti-transfuseurs, Pierre de La Martinière (1637-1676). Il avait, comme Denis dont il fut l'adversaire le plus déterminé, le titre de médecin du roi. Il écrivit aux ministres, aux magistrats, à des prêtres et à bien d'autres correspondants, que la transfusion était une opération barbare, « sortie de . la boutique de Satan », et que ceux qui l'exerçaient étaient des bourreaux méritant d'être envoyés chez les cannibales, et autres gracieusetés. Ce fut lui qui conseilla à Perrine Mauroy de saisir la Justice et de mettre en cause la responsabilité directe du médecin ayant transfusé son mari. Il Mt courir le bruit que Denis et Emmerez avaient offert une somme d'argent à la veuve pour trouver refuge dans un couvent, à condition qu'elle gardât secrète la mort de son époux et fit savoir qu'il était parti vivre à la campagne. Quant à Denis, il qualifia de faquins et d'envieux ceux qui le combattaient, et gratifia La Martinière des appellations de « misérable arracheur de dents » et d'« opérateur du Pont-Neuf ».

Deux organismes officiels entrèrent également en lice en s'opposant à Denis : la toute nouvelle Académie des Sciences, créée par Colbert en 1666 et au demeurant dépourvue de la plupart des grands noms scientifiques du temps , et la dogmatique Académie de Médecine, qui se révéla totalement imperméable à ces expérimentations. La Cour prit également parti dans la querelle, et la question de la transfusion, agitée dans divers cercles, devint le grand sujet de conversation du moment. Il faut convenir aujourd'hui que certaines critiques émises par les opposants, parmi d'autres ne relevant que de l'obscurantisme, n'étaient pas sans valeur. Tout en possédant des connaissances anatomiques réelles et en appliquant les conditions d'un protocole expérimental assez remarquable pour l'époque, Denis et Emmerez ne disposaient pas des notions de biologie, de physiologie et d'immunologie qui étaient indispensables pour réussir dans une entreprise thérapeutique aussi complexe et délicate, pour laquelle deux siècles de progrès scientifiques et médicaux étaient encore nécessaires. La mort de Mauroy, qui fut certainement liée aux transfusions qu'il avait reçues ou plutôt subies encore qu'une intoxication par l'arsenic ou une évolution fatale d'une syphilis « nerveuse » aient été soutenues par les « transfuseurs » comme cause de son décès , donna aux opposants un argument capital, mais on peut penser que les décisions de la Justice de l'époque furent empreintes de sagesse et, il convient de l'indiquer, prises avec une grande rapidité.

L'évidence est aujourd'hui absolue : les premières tentatives de transfusion sanguine au XVIle siècle échouèrent totalement. L'avenir de cette thérapeutique se trouva pourtant bien évoqué dans un texte contemporain par Samuel Sorbière, qui fut, quelques années durant, secrétaire de l'académie de Montmor. Observateur attentif et documenté de la brève épopée transfusionnelle des années 1667- 1668, il nota, non sans justesse : «Je ne veux point désespérer que la transfusion de sang ne devienne utile quelque jour, mais il y a sans doute bien des précautions à prendre, bien • des expériences à faire, il faut qu'il en coûte la vie ou le martyr à un grand nombre d'animaux. » Quelque temps plus tôt, le même Sorbière, qui avait accompagné à Rome l'ambassade royale conduite par le duc de Chaulnes, avait reçu d'un certain Antoine de la Poterie, qui était, lui aussi, un des secrétaires de Montmor, une longue lettre, en date du 28 décembre 1667, détaillant la première transfusion faite à Mauroy et se terminant ainsi : « Je ne manqueray pas de vous faire scavoir la continuation du progrez de cette Transfusion qu'on ne peut encore tenir assurée comme un article de Foy, mais le temps nous le dira et les diverses expériences qu'on en Fera donneront sans doute beaucoup de gloire aux Inventeurs et aux Opérateurs ». En dépit de la Mn tragique de son transfusé aujourd'hui le pluscélèbre,Denisétaitparvenuà sortirla transfusiondeson enveloppe mythique: s'appuyant sur des principes philosophiques nouveaux, relayant l'idée de Dom Robert et intégrant la grande découverte de la circulation par Harvey, il en avait déduit l'éventuelle utilité thérapeutique. En avance sur son temps, il lui manquait toutefois trop de notions physiologiques pour mener sa recherche vers un succès significatif : tout n'était pas dans la mécanique, et il mourut sans connaître les raisons réelles de son échec, sur lesquelles on gage qu'il dut méditer souvent et beaucoup. Les verdicts judiciaires du XVIIe siècle avaient- mis la transfusion hors-la-loi pratiquement jusqu'au XIXe siècle. À la suite de la sentence du Châtelet, le silence de la Faculté de Médecine aidant, la querelle sur la transfusion tomba peu à peu dans l'oubli. Son principe rationnel n'allait être vraiment repris et mis en application que dans les premières décennies du XIXe siècle, avec de nouvelles expériences animales puis humaines, qui furent conduites par l'anglais James Blundell. Une fois de plus, l'idée aura précédé l'outil.